6 ' di lettura

Negli ultimi anni il dibattito pubblico italiano ha dedicato sempre più spazio e attenzione alle questioni di genere. Tra le numerose battaglie portate avanti in questo contesto, la più dibattuta e controversa è sicuramente quella relativa all’uso dello schwa, una piccola «e» rovesciata (ə) posta al fondo dei tradizionali plurali maschili universali al fine di rendere la lingua italiana più inclusiva. Questa battaglia è il motivo per cui sempre più spesso – soprattutto sui social, ma non solo – si ricorre all’utilizzo di parole come «tuttə», «ragazzə» e «signorə» al posto di «tutti», «ragazzi» e «signori»: lo scopo è permettere all’italiano di accogliere e rivolgersi indistintamente ad ogni persona, indipendentemente dal loro essere uomini, donne o persone non binarie (ovvero che non si identificano né come donne né come uomini).

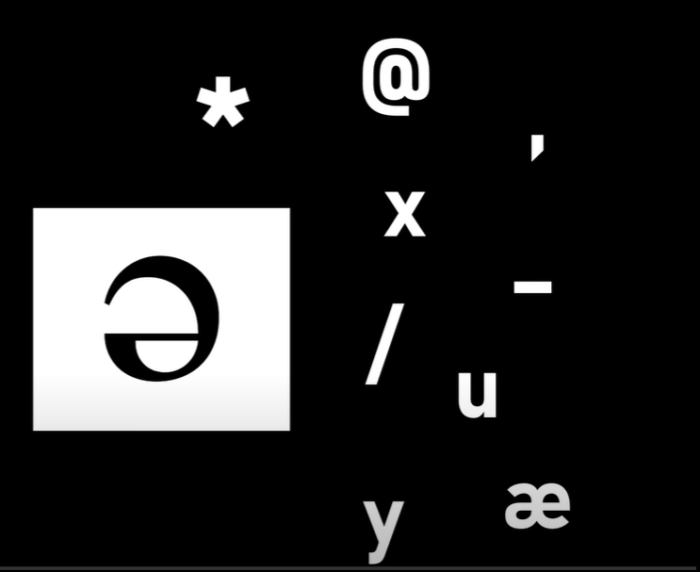

L’uso dello schwa è un’alternativa all’impiego di altri simboli adottati per favorire l’inclusione sul piano linguistico – come *, @, x, u, _, æ, /, y – e trova una delle sue più forti sostenitrici nella sociolinguista Vera Gheno. Quest’ultima, infatti, considera lo schwa lo strumento migliore perché, a differenza degli altri segni grafici utilizzati, ha un suono preciso – che è possibile ascoltare qui – che ne consente l’impiego anche nella lingua parlata.

Ma cos’è esattamente lo schwa?

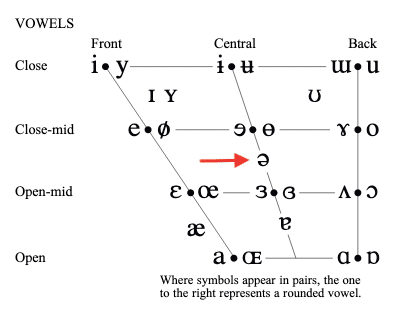

Dal punto di vista tecnico, lo schwa è un simbolo dell’alfabeto fonetico internazionale – o IPA (International Phonetic Alphabet) – e corrisponde alla vocale media per eccellenza. Si trova esattamente al centro del quadrilatero delle vocali e ha un suono molto simile a quello della «e» che si ottiene aprendo leggermente la bocca senza, però, deformarla in alcun modo – cosa che invece richiede la pronuncia delle altre vocali.

Si tratta di un suono che non abbiamo nella lingua italiana, ma che è invece ampiamente presente in lingue come l’inglese – pensiamo ad esempio alla «u» di «survive» (sopravvivere) o alla «i» di «bird» (uccello) – o il francese – come nel caso della prima «e» di «fenêtre» (finestra) – e in alcuni dialetti italiani: ne sono un esempio la vocale indistinta del napoletano, usata ad esempio nell’imprecazione «mamm’t», e la vocale finale di molti dialetti del Centro Italia, in cui parole come «sempre» e «bello» diventano «semprə» e «bellə».

Il termine «schwa», invece, è una parola tedesca – il corrispettivo italiano è «scevà», ma raramente viene utilizzato – e deriva dall’ebraico «shĕvā», che significa «insignificante», «zero», «nulla».

Perché si è cominciato a usare lo schwa

L’introduzione dello schwa nella lingua italiana è dovuta alla volontà di rendere quest’ultima più inclusiva, garantendo ad ogni persona uguale trattamento e considerazione sul piano linguistico. Inizialmente si mirava specificatamente a una maggiore inclusione delle donne che, secondo un’opinione piuttosto diffusa, verrebbero discriminate dall’utilizzo del cosiddetto maschile sovraesteso (o maschile generalizzato) previsto dall’italiano. Il maschile sovraesteso è la regola della lingua italiana che impone l’uso di un termine maschile per indicare una qualsiasi collettività composta da individui di ambo i sessi. È il motivo per cui, ad esempio, parliamo di «bambini» e «amici» quando ci riferiamo a gruppi di cui fanno parte anche delle bambine e delle amiche. Secondo molte persone, fra cui spiccano soprattutto alcune fra le femministe più estreme, questa regola sarebbe una forma di sessismo che promuoverebbe una prevaricazione degli uomini sulle donne.

Dal momento che il linguaggio definisce – nel senso proprio di determinare qualcosa fissandone con precisione i limiti – la realtà e i suoi elementi, e che facendolo plasma e condiziona il modo in cui pensiamo e consideriamo ciò che ci circonda, sempre più persone hanno ritenuto necessario adottare delle formule linguistiche che potessero garantire, anche sul piano linguistico, la parità dei sessi. Da qui il sorgere di espressioni come «signore e signori» e «ragazze e ragazzi» e l’utilizzo di simboli, come appunto lo schwa, posti in sostituzione della vocale finale dei plurali maschili universali.

La lingua italiana è davvero sessista?

Probabilmente no. È innegabile che quella in cui l’italiano è nato e si è sviluppato sia stata una società patriarcale e fondamentalmente maschilista, così come è innegabile che ad aver concretamente codificato la nostra lingua siano state persone di sesso maschile – dato che per secoli le donne non hanno avuto accesso ad istruzione e cultura nemmeno come fruitrici, figuriamoci come artefici –, ma che le regole dell’italiano siano state ideate appositamente per alimentare e rafforzare una forma di discriminazione verso le donne è altamente improbabile. O quantomeno sarebbe da dimostrare.

Sicuramente il fatto che la nostra sia stata a lungo una società patriarcale è il motivo per cui solamente in anni recenti abbiamo cominciato ad utilizzare parole declinate al femminile per indicare tutte coloro che svolgono determinate professioni – è il caso ad esempio di «sindaca» o «avvocata», ruoli che (purtroppo) solo recentemente hanno cominciato ad essere ricoperti anche da donne –, ma che anche regole come quella del maschile sovraesteso siano il riflesso sul piano linguistico del maschilismo storicamente presente nella nostra società è difficile sostenerlo. O comunque, di nuovo, andrebbe dimostrato.

Di fatto, l’uso del maschile sovraesteso è semplicemente una regola frutto di una decisione arbitraria

Così come lo sono moltissime altre regole dell’italiano legate all’uso del maschile e del femminile, per le quali è veramente difficile trovare una reale spiegazione. Facciamo qualche esempio: in molti casi, quando qualcosa ha una versione grande e una piccola, quella grande viene indicata con un termine femminile – il buco è piccolo mentre la buca è grande, i gesti sono piccoli e comuni mentre le gesta sono grandi imprese eroiche ecc. –; questo avviene perché si vuole trasmettere l’idea di una qualche superiorità femminile? È difficile sostenerlo. O ancora: perché per rivolgerci a una persona in modo rispettoso e cortese si dà del Lei? Perché i peccati sono maschili mentre le virtù sono femminili? Perché i reati sono maschili mentre la giustizia è femminile? Sono anche questi modi per veicolare un’idea di superiorità delle donne? Difficile crederlo.

E potremmo continuare con migliaia di altri esempi, anche più inspiegabili: perché la paternità, una cosa esclusivamente maschile, è indicata da un termine femminile? Perché il seno e il clitoride, presenti nel solo corpo femminile, sono termini maschili? E per quale motivo diciamo «la mano», usando quindi un articolo femminile per introdurre un sostantivo maschile?

Sono tutte regole stabilite arbitrariamente, senza un vero motivo che vada al di là della semplice decisione di coloro che hanno concretamente codificato la nostra lingua. E sono anche scelte che è stato necessario prendere per via di alcune caratteristiche intrinseche dell’italiano, tra cui il suo essere una lingua flessiva, ovvero in cui aggettivi, articoli, pronomi e sostantivi si accordano per genere e numero, e il suo contemplare unicamente due generi, il maschile e il femminile – a differenza di altre lingue, come ad esempio il tedesco, che prevedono anche il genere neutro.

Si può certamente discutere sull’opportunità e la convenienza di utilizzare il maschile sovraesteso, ma anche qualora decidessimo di adottare soluzioni alternative, come il femminile – cosa che, però, potremmo analogamente considerare una forma di sessismo, seppur a discapito degli uomini – o il ricorso a simboli come lo schwa, si tratterebbe di scelte che, per quanto argomentabili, sarebbero comunque arbitrarie. E a parità di arbitrarietà, forse, sarebbe più opportuno lasciare le cose come stanno.

Il vero problema dell’italiano riguarda le persone non binarie

Si tratta di una questione emersa solamente negli ultimi anni, col crescere del numero di coloro che si definiscono persone non binarie. Effettivamente, dal momento che queste persone non si riconoscono né come donne né come uomini, riferirsi correttamente a loro in italiano – che abbiamo visto essere una lingua flessiva che prevede soltanto i generi maschile e femminile – è di fatto impossibile. E anche l’utilizzo di formule come «signore e signori» risulta inutile in questo contesto, dato che escludono a priori tutti coloro che non si riconoscono né fra le signore né fra i signori. Ecco allora tornare alla ribalta l’ipotesi dello schwa che, baipassando la scelta tra il maschile e il femminile, può essere impiegato per rivolgersi in maniera rispettosa e inoffensiva alle persone non binarie.

Il problema, però, è che l’uso che oggi viene fatto dello schwa non è affatto risolutivo in questo senso. E questo perché non viene applicato nei casi in cui sarebbe davvero necessario farlo. Ad oggi, infatti, lo schwa viene utilizzato esclusivamente nell’ambito dei plurali maschi universali – andando a comporre parole come «tuttə», «amicə», «signorə» ecc. –, ovvero solamente in quelle situazioni in cui, a rigore, non avviene nessun tipo di discriminazione od esclusione: d’altronde, se accettiamo – sempre che lo si faccia – l’utilizzo del maschile sovraesteso, e quindi accettiamo di utilizzare il plurale maschile per indicare una collettiva mista dal punto di vista del genere, per quale motivo questa sovraestensione non dovrebbe comprendere anche le persone non binarie? Se «tutti» significa letteralmente tutti, allora in questo «tutti» rientra davvero chiunque: uomo, donna o persona non binaria che sia.

A meno di considerare «tutti» come un termine che indica solamente tutti (i maschi) e tutte (le femmine) – cosa che, però, non sembra essere molto logica –, utilizzandolo non si commette nessuna esclusione a danno delle persone non binarie: sono anche loro parte del «tutti». Semplicemente lo sono in un modo diverso rispetto agli uomini e alle donne che si considerano tali.

Il problema, dunque, non riguarda «tutti», ma solamente il singolo. E allora ecco la proposta: usiamo lo schwa, ma in riferimento alla singola persona non binaria

Se una persona non si indentifica né come donna né come uomo, per questa persona il problema non si pone difronte alla parola «ragazzi» – in cui, come abbiamo visto, è già compresa –, ma si pone quando si trova a dover parlare di sé senza avere un termine in cui possa davvero riconoscersi, dal momento che non si identificherebbe né in «ragazza» né in «ragazzo». È qui che può essere davvero utile lo schwa: per indicare la singola persona non binaria, che potrebbe definirsi ed essere definita «avvocatə», «signorə» e «amicə», continuando ad essere tranquillamente parte dei gruppi di avvocati, signori e amici.

L’unica questione che rimarrebbe da risolvere ricorrendo a questo uso dello schwa, riguarderebbe tutti quei casi in cui le declinazioni maschili e femminili di un termine differiscono non solo per la vocale finale, come accade ad esempio per lettori/lettrici e professore/professoressa. Una soluzione potrebbe essere inserire lo schwa appena dopo l’ultima lettera che hanno in comune le due varianti della parola – per cui rendere gli esempi precedenti in «lettə» e «professorə». Ma, ancora una volta, si tratterebbe semplicemente di stabilire una regola basandosi su una decisione arbitraria.

Una battaglia ancora lunga

Si può essere d’accordo o meno con questa proposta, così come si può anche ritenere che l’italiano sia già di per sé sufficientemente inclusivo. Ma se invece si ritiene che la lingua italiana debba essere modificata in qualche suo aspetto per poter davvero accogliere indistintamente ogni persona, allora questo uso dello schwa potrebbe essere utile – e sicuramente sarebbe più logico del suo attuale utilizzo nell’ambito dei plurali maschili universali.

Forse è proprio questa ossessione per l’uso dello schwa in un contesto in cui non è realmente necessario – quello appunto del maschile sovraesteso – il motivo della tanta polemica creatasi attorno ad esso: in tutti questi anni, semplicemente, la battaglia per una lingua più inclusiva è stata combattuta su un campo privo di nemici. E se guerra deve essere, allora che si intervenga dove serve davvero.

Giulia Battista

Be First to Comment